Par Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Dans la nuit du 30 décembre 1956, les forces françaises ont discrètement investi le village d'Ekité, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, dans la province du Littoral au Cameroun.

À l'aube, 500 civils avaient été tués. Hommes, femmes ou enfants, les assaillants n'ont fait aucune distinction.

Ce massacre, que le professeur Hamadou Adama de l'Université de Ngaoundéré qualifie de "massacre le plus emblématique" de la guerre non déclarée de la France au Cameroun, est resté pendant des décennies enfoui dans des archives classifiées, protégé par un mur d'omerta officielle.

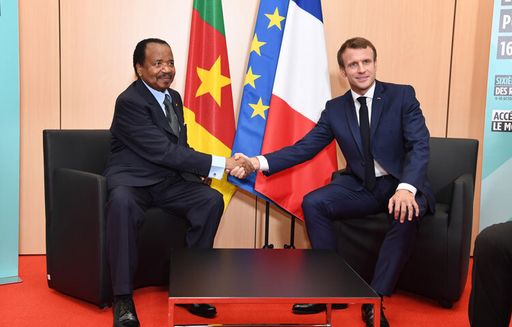

La reconnaissance récente par le président français Emmanuel Macron des "violences répressives multiformes" exercées par la France au Cameroun a rouvert des blessures qui n'ont jamais vraiment cicatrisé.

Pour comprendre la profondeur de ces cicatrices, il faut examiner comment une terre de civilisations anciennes et de peuples divers est devenue le théâtre d'une des guerres coloniales les plus dissimulées.

Un territoire divisé

Avant que la colonisation européenne ne le morcelle, le Cameroun était l'héritier de grandes civilisations africaines – l'Empire du Kanem-Bornou, le Califat de Sokoto et l'Émirat d'Adamawa.

Cette terre abritait plus de 250 groupes ethniques, parmi lesquels les Bamiléké, Bamoun, Bassa, Douala, Ewondo, Bulu, Maka, Pygmées et Kirdi.

À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, ce réservoir de civilisations diverses devint malgré lui l'enjeu d'une lutte coloniale entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.

« Le colonialisme européen repose sur une philosophie fondée sur le déni de l'‘autre’ et de la civilisation et de la culture que cet autre possède », explique le Dr Gassim Ibrahim du Centre de Recherche sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques, décrivant la philosophie coloniale qui sous-tendait cette conquête.

« La colonisation de l'Afrique a été façonnée par des théories raciales qui présentaient le continent comme dépourvu d'histoire, justifiant ainsi sa colonisation sous prétexte d'y implanter une civilisation européenne supposément supérieure. »

L'Allemagne établit son contrôle sur les régions côtières du Cameroun en 1884, coïncidant avec la tristement célèbre Conférence de Berlin, convoquée pour créer un cadre à la colonisation et à l'exploitation du continent.

Alors que l'Allemagne progressait lentement vers l'intérieur, la région de l'Adamawa résista jusqu'en 1901 avant de céder à son tour.

La Grande-Bretagne et la France rejoignirent rapidement la course, utilisant l'activité missionnaire comme arme. La France propagea le catholicisme tandis que la Grande-Bretagne diffusait le protestantisme.

La défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale redistribua les cartes coloniales. En 1918, les forces britanniques et françaises occupèrent le territoire et se partagèrent le butin. La France obtint les quatre cinquièmes, y compris le sud-est, tandis que la Grande-Bretagne revendiqua le cinquième restant à l'ouest.

La Déclaration de Londres de juillet 1919 officialisa ce partage. Trois ans plus tard, la Société des Nations accorda à la Grande-Bretagne et à la France l'autorité sur leurs portions respectives.

La Grande-Bretagne divisa son territoire en Cameroun septentrional et méridional, les administrant aux côtés du Nigeria. La France établit son quartier général colonial à Yaoundé.

Après la Seconde Guerre mondiale, le système de mandat se poursuivit sous la tutelle de l'ONU, mais les frontières artificielles demeurèrent.

« Au Cameroun, les Allemands ont divisé le territoire en Cameroun oriental et occidental, selon leurs propres intérêts et sans tenir compte des dynamiques locales », affirme le Dr Ibrahim à TRT Afrika.

L'approche française fut tout aussi destructrice. « Ces politiques combinaient des actes de discrimination, de répression et de violence visant à faire intérioriser à la population indigène l'idée de leur propre infériorité culturelle, suivis d'encouragements à adopter la prétendue civilisation française supérieure », ajoute le Dr Ibrahim.

Essor du nationalisme

Des leaders comme Félix-Roland Moumié et Ruben Um Nyobè furent à l'avant-garde du mouvement contre le racisme et le colonialisme, fondant l'Union des peuples du Cameroun (UPC) en 1948 pour en porter le flambeau.

Um Nyobè porta la lutte sur la scène internationale. « En 1952, il prononça un discours aux Nations Unies pour contester la présence française au Cameroun. Moumié suivit la même ligne », souligne le professeur Hamadou Adama de l'Université de Ngaoundéré.

Si le mouvement ne viola initialement pas l'État de droit, les atrocités persistantes perpétrées par la France forcèrent les nationalistes à prendre les armes. La réponse de la France fut d'orchestrer l'assassinat de Nyobé en 1958 et l'empoisonnement de Moumié à Genève par un agent des services secrets français, William Bechtel.

Entre 1956 et 1961, la guerre dans le sud et l'ouest du Cameroun fit des dizaines de milliers de morts. Comme l'indique le rapport récemment publié, « Du côté français, la guerre du Cameroun demeure un chapitre méconnu du passé colonial. Du côté camerounais, elle a laissé des cicatrices profondes et durables.»

La France a installé Ahmadou Ahidjo au poste de Premier ministre en 1958. Lorsque le Cameroun français a déclaré son indépendance le 1er janvier 1960, Ahidjo en est devenu le premier président. La guerre a néanmoins continué, les forces françaises soutenant activement les opérations contre les combattants de l'UPC.

Max Bardet, ancien pilote ayant servi au Cameroun de 1962 à 1964, a témoigné du ciblage systématique du peuple bamiléké.

Les forces françaises ont bombardé des villages, interné des centaines de milliers de personnes dans des camps et les ont torturées. Même les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés. Ces atrocités ont été systématiquement dissimulées.

Dissimuler la vérité

La France a employé des stratégies élaborées pour dissimuler les atrocités de la guerre aux opinions publiques française et camerounaise.

Le professeur Jacob Tatsitsa, de l'Université d'Ottawa au Canada, a mené de nombreuses recherches et écrit sur cette dissimulation systématique.

« Tout d'abord, en 1955, notamment après la défaite de la France en Indochine, celle-ci a décidé de donner au Cameroun une leçon de guerre révolutionnaire, en adoptant un ensemble de mesures visant à délégitimer la lutte des nationalistes camerounais », explique-t-il.

Une circulaire de Roland Pré, nommé haut-commissaire du Cameroun en 1954, prescrivait la création d'organes de presse qui feraient l'éloge de l'administration française tout en minimisant la lutte pour l'indépendance.

Dans le cadre de cette stratégie, les zones de guerre étaient fermées aux journalistes. Les rares personnes qui y avaient accès étaient celles qui étaient complices des activités clandestines de la France.

Après l'indépendance, la censure s'est même intensifiée, note Tatsitsa.

Toute personne trouvée en possession de documents soutenant l'UPC était passible d'arrestation et d'emprisonnement en vertu de ce que l'on appelait les lois anti-subversion. La censure s'est étendue à la France bien plus tard, le livre Main basse sur le Cameroun de Mongo Beti ayant été interdit pour son analyse critique de la situation au Cameroun.

« L'indépendance nominale signifiait une indépendance vidée de toute substance, car les Français ont infiltré tous les postes de souveraineté », affirme Tatsitsa.

Un héritage divisé

Les cicatrices de l'ère coloniale continuent de s'amplifier au Cameroun.

Lorsque le Cameroun méridional a voté lors d'un référendum en février 1961 pour s'unir à la République du Cameroun (tandis que le Cameroun septentrional a rejoint le Nigéria), le pays a hérité de systèmes coloniaux conflictuels. Le Cameroun oriental possédait la culture, la langue, le droit et l'éducation français, tandis que le Cameroun occidental possédait les équivalents britanniques.

« Bien que les deux Camerouns se soient unis sous un système fédéral, les héritages coloniaux distincts dont ils avaient hérité et qu'ils cherchaient à préserver sont progressivement devenus une source de conflit », observe le Dr Ibrahim.

Le passage d'un État fédéral à un État unitaire en 1972 a vu la majorité francophone – environ 80 % de la population – imposer des politiques d'assimilation à la minorité anglophone.

« Ce problème s'est aggravé au fil du temps et, en 2016, s'est transformé en une lutte armée menée par la population anglophone exigeant une indépendance totale. À ce jour, ce problème importé de l'extérieur n'a toujours pas été résolu », déplore le Dr Ibrahim.

Même après le retrait officiel de la France, des conseillers français sont restés intégrés au sein de l'administration, de l'armée et de la police camerounaises, avec le soutien de collaborateurs locaux. La mort de dizaines de milliers de personnes a été délibérément occultée.

En attente de réparations

Si la reconnaissance de Macron rompt des décennies de silence officiel, elle sonne encore creux aux oreilles de nombreux Camerounais.

« Pour les Camerounais, cette reconnaissance est tardive et incomplète, car le terme “réparations” ne figure nulle part dans cette lettre. Nous attendons toujours des excuses et des réparations, puis que les archives soient entièrement ouvertes, numérisées et mises à la disposition de tous les chercheurs », déclare Tatsitsa.

Dr Therence Atabong Njuafac, titulaire d'un doctorat en Relations internationales et sciences politiques, et à la tête de l'organisation Humanité Entraide Cameroun, souligne la collusion systémique qui explique que cette partie de l'histoire du pays reste enfouie.

« Nos dirigeants entretiennent des relations étroites avec la France, et il semble qu'ils collaborent ».